大船中央病院

放射線治療センター

前立腺がん

よりよく生きるための治療

前立腺がん

よりよく生きるための治療

前立腺がん

よりよく生きるための治療

3.1 進行度の把握

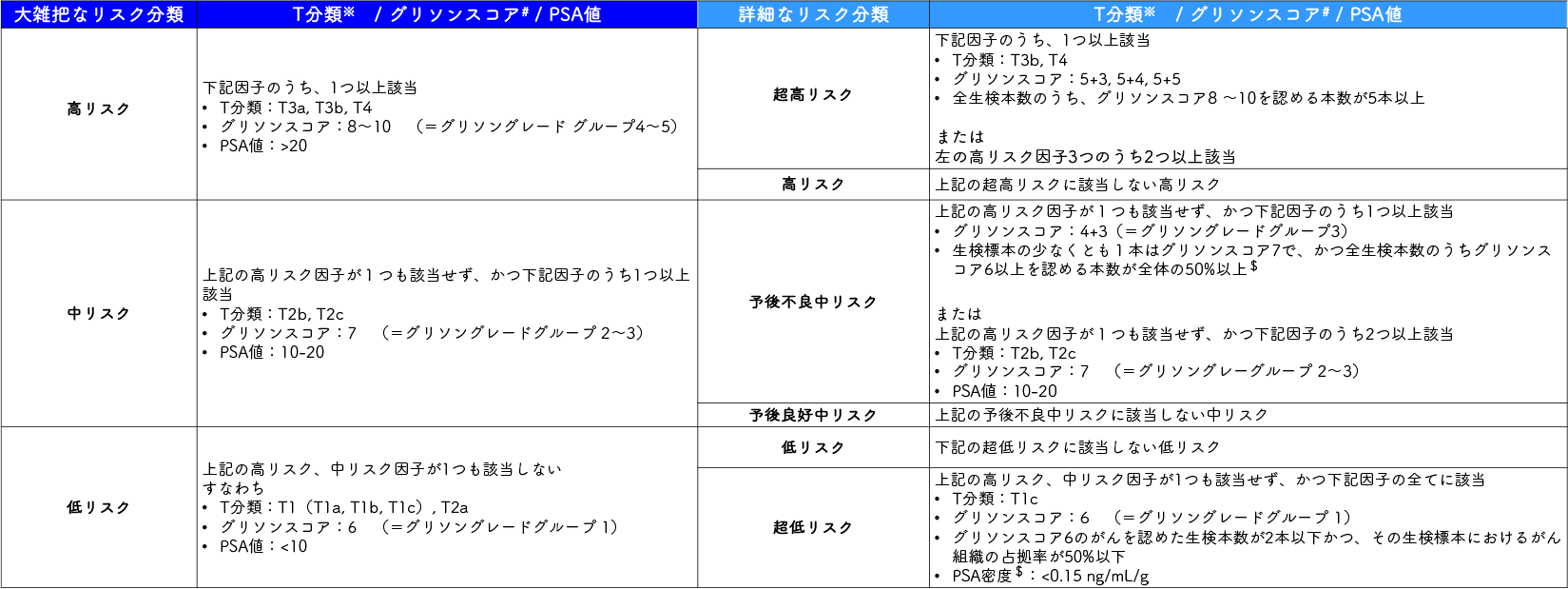

PSAは「前立腺特異抗原、prostate-specific antigen」の略語で、前立腺の上皮細胞から分泌されるタンパクです。PSA値は前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎、などの疾患の際に高値を示します。また、射精や長時間の車・自転車の運転のような前立腺への機械的な刺激でも軽度上昇する場合があります。限局期(=転移のない)前立腺がんにおいては、PSA値が10 ng/mL未満、10~20 ng/mL、20 ng/mLより高値、かによってリスク分類が変わります。

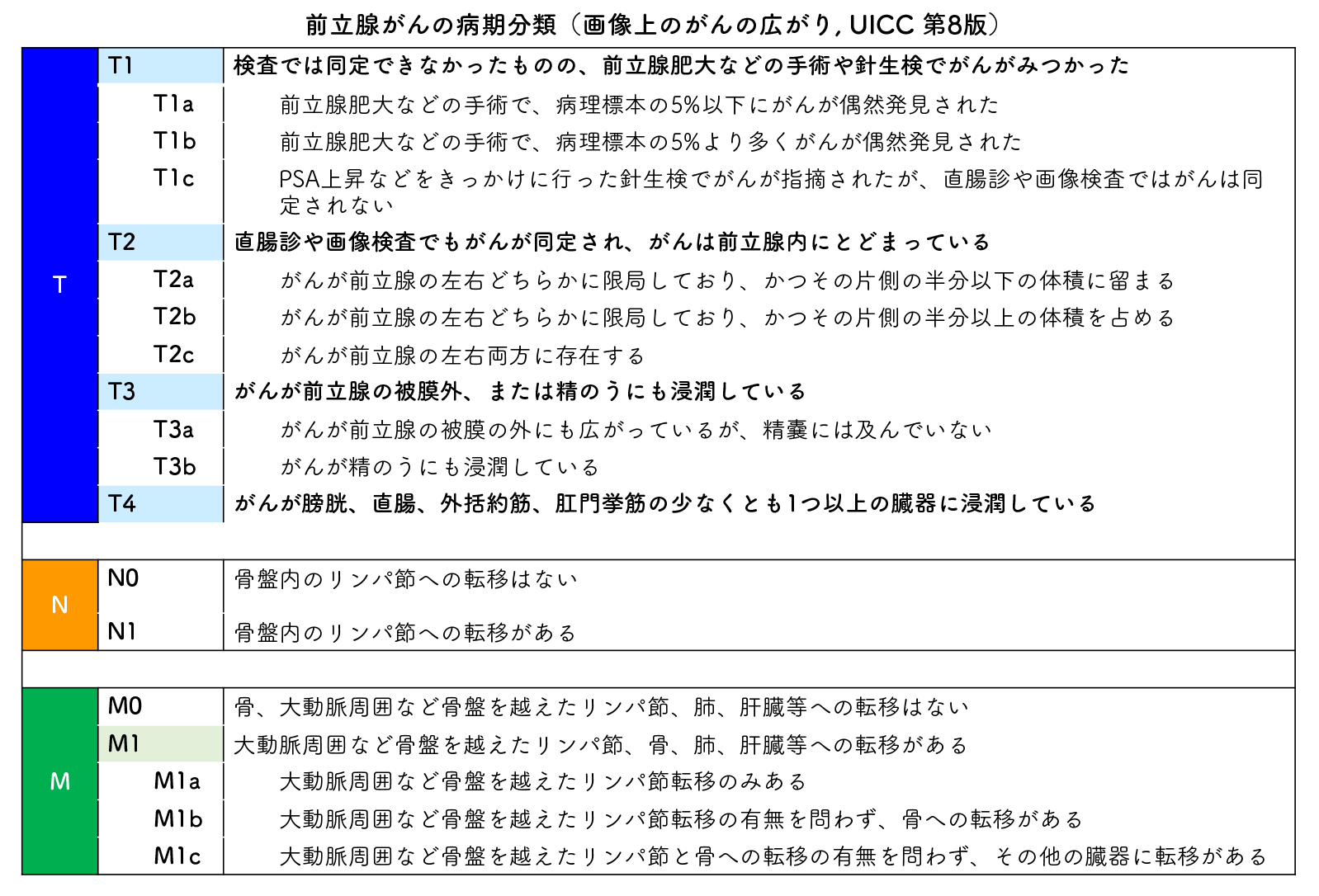

画像上のがんの広がり(=TNM病期分類)は、MRI、CT、骨シンチ等の画像検査で判定されます。T:原発巣(=前立腺)におけるがん病巣の広がり、N:所属リンパ節(=骨盤内のリンパ節)の転移の有無、M:遠隔転移(=骨、肺、肝臓などの前立腺以外の臓器への転移)の有無と場所、の3つを組み合わせて分類するため、TNM病期分類と言われます(表1)。

表1:UICC(国際対がん連合)第8版に基づく前立腺がんの画像上のがんの広がりの分類。T(原発巣, 前立腺局所)、N(所属リンパ節=骨盤内リンパ節)、 M(他臓器、骨盤以外のリンパ節)へのがんの広がりの程度をそれぞれ評価します。 例えばがんが前立腺の左右両側に指摘され(T2c)、リンパ節転移がなく(N0)他臓器転移もない(M0)場合は、T2cN0M0と表記します。

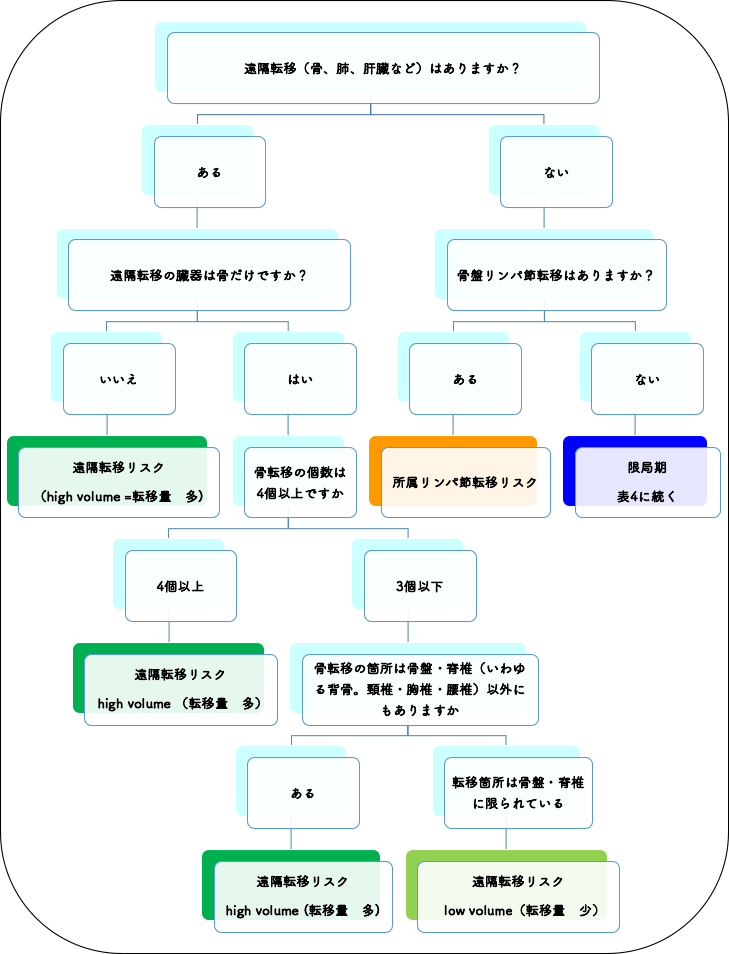

近年はM:遠隔転移がある(=M1)場合、さらに遠隔転移が肺などの他臓器にも存在する(=M1c)か、遠隔転移が骨だけの場合は骨転移の個数が3個以内か、によっても進行度・治療方針が分けられるようになっています(表3)。2021年時点のTNM病期分類では転移個数までは表現しきれていませんので、担当医にお尋ねください。

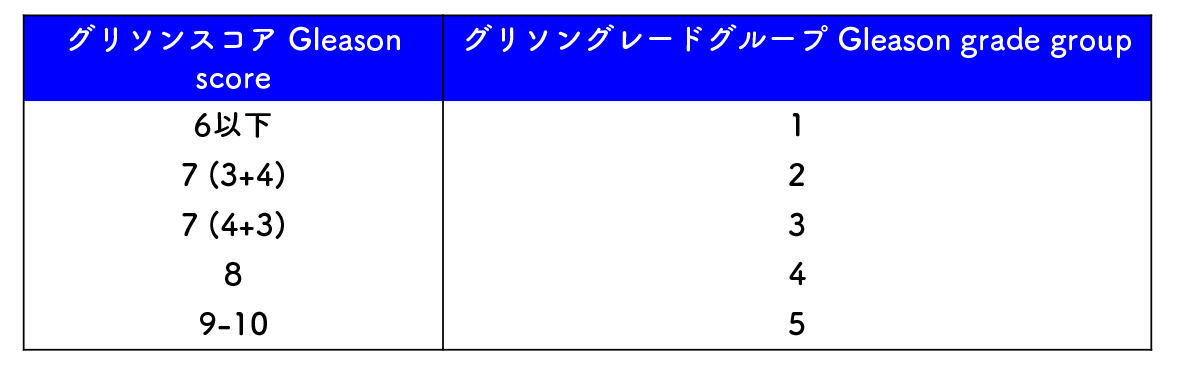

前立腺針生検におけるがん細胞の悪性度は、グリソンスコア6~10(グリソングレードグループで1~5)に分類されます(表2)。注意点の1つとして、グリソンスコア=7の場合、3+4=7と4+3=7では後者の方が悪性度が高いことが挙げられます。また近年では、採取された生検標本を総合した悪性度だけではなく、採取された各生検標本それぞれの悪性度評価がリスク分類に関わってきます。ご自身でリスク分類を確認される場合は、担当医から病理診断レポートをコピーしてもらい、後述する3.1.4 リスク分類を参照ください。

-

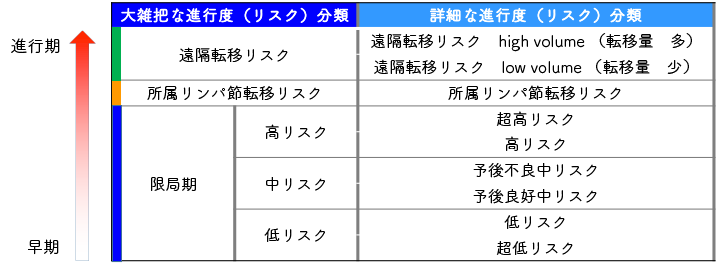

上述のように、前立腺がん診断時における進行度“リスク分類”は①PSA値、②画像上のがんの広がり(=TNM病期分類)、③前立腺針生検におけるがん細胞の悪性度(=グリソンスコア、グリソングレードグループ)で分類されます。リスク分類には2種類ありますが、ここでは世界で最も用いられるNCCN分類の説明をします。 分類は、まず遠隔転移がある遠隔転移リスク、遠隔転移はなくても所属リンパ節転移がある所属リンパ節転移リスク、遠隔転移も所属リンパ節転移もない限局期に大別されます。その後に細かく分類されます(表3)

表3:前立腺がんの進行度(リスク)分類, NCCN分類(2021年 version 4)

*NCCN(National Comprehensive Cancer Network):全米を代表するがんセンターで結成されたガイドライン策定組織です。NCCNが公表するがん診療ガイドラインは年1回以上の改訂を継続して行っており、世界的に広く利用されています。

ご自身のがんの進行度がどのリスク分類に分類されるかを判別するフローチャートを図19と表4で示しました。ご参照ください。当院は患者さんと医師との間で病気の状態や各治療法の特徴について、共通理解をしっかり得た上で治療を行うことを大事にしています。ご自身の進行度を今一つ把握できていない場合はお気軽にお尋ねください。

3.2 各進行度ごとの治療選択肢

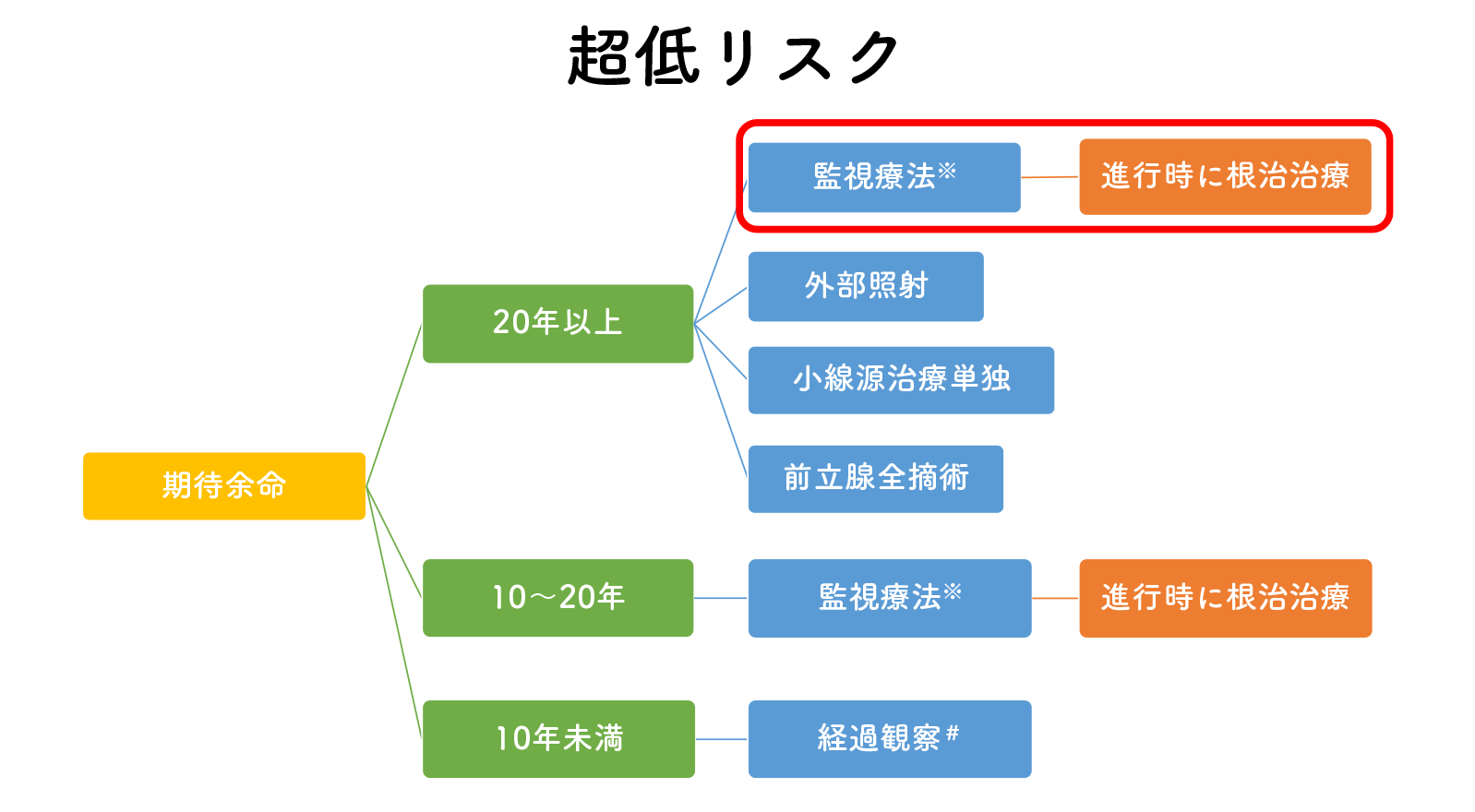

図20~24にNCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく各進行度ごとの治療選択肢を列挙し、そののちに各治療法の比較を記載します。日本と海外で寿命や医療費、医療体制等が異なるため、海外の状況をそのまま日本に適用することができない部分もありますが、ご自身の前立腺がんの進行度“リスク分類”の項目をご覧いただき、治療方針の選択に役立てていただければ幸いです。

図20:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく超低リスクにおける治療選択肢

※ 監視療法: PSA測定/生検/MRIで病状を定期的に監視し、進行したら放射線治療または手術を行うことを前提に経過をみる方法。期待余命20年以上の患者さんでは即時に根治治療も選択肢に挙げられていますが、赤線枠の“監視療法~進行時に根治治療”が好ましいと位置付けられています。

# 経過観察:症状が出現した場合や、症状が出現しそうだと判断された緩和治療を行うことを前提に経過をみる方法-

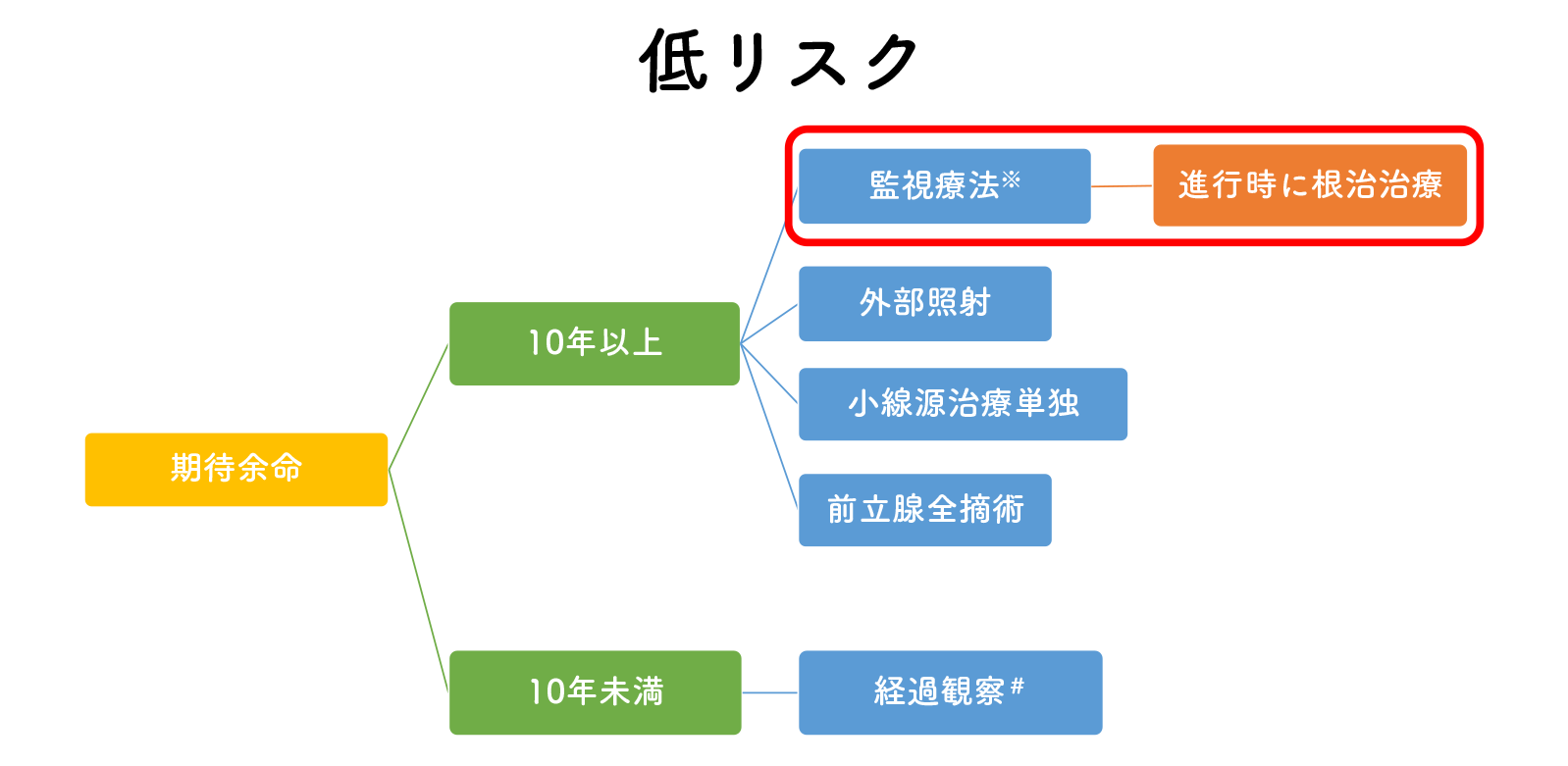

図21:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく低リスクにおける治療選択肢

※ 監視療法:

PSA測定/生検/MRIで病状を定期的に監視し、進行したら放射線治療または手術を行うことを前提に経過をみる方法。期待余命10年以上の患者さんでは即時に根治治療も選択肢に挙げられていますが、赤線枠の“監視療法~進行時に根治治療”が好ましいと位置付けられています。

# 経過観察:

症状が出現した場合や、症状が出現しそうだと判断された場合に緩和治療を行うことを前提に経過をみる方法 -

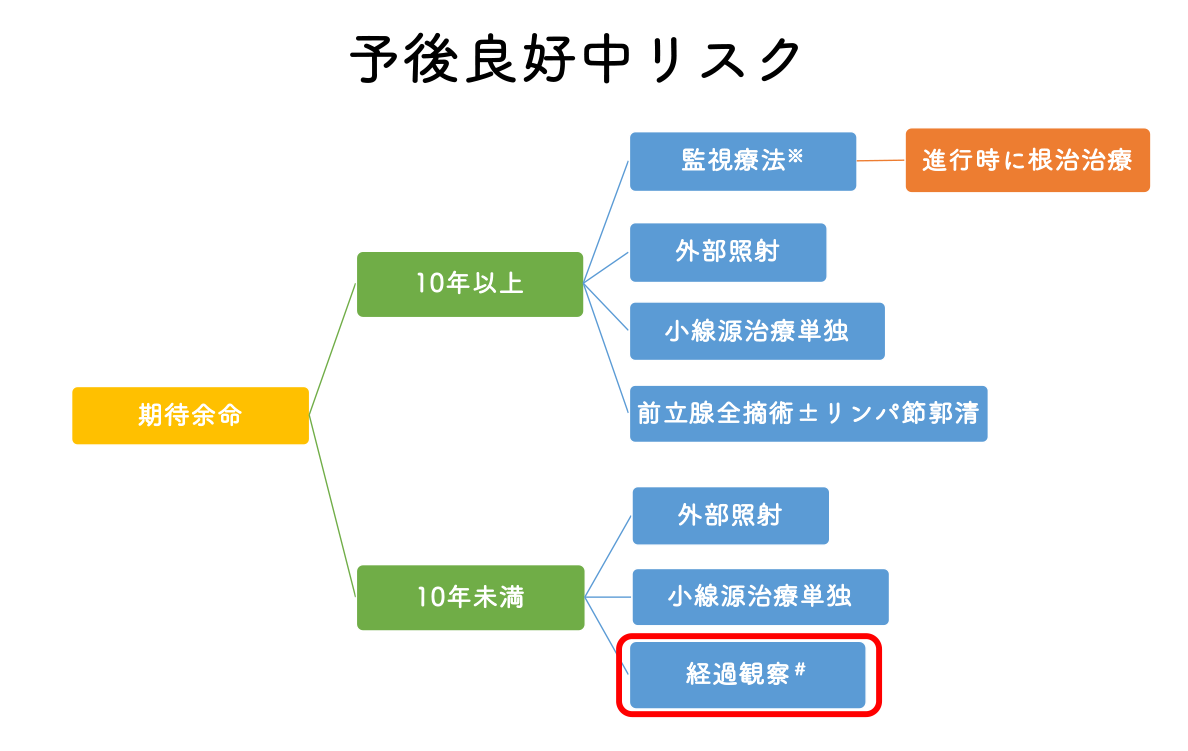

図22:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく予後良好中リスクにおける治療選択肢

※ 監視療法:

PSA測定/生検/MRIで病状を定期的に監視し、進行したら放射線治療または手術を行うことを前提に経過をみる方法。

# 経過観察:

症状が出現した場合や、症状が出現しそうだと判断された場合に緩和治療を行うことを前提に経過をみる方法。期待余命10年未満の患者さんでは即時に放射線治療も選択肢に挙げられていますが、赤線枠の“経過観察”が好ましいと位置付けられています。

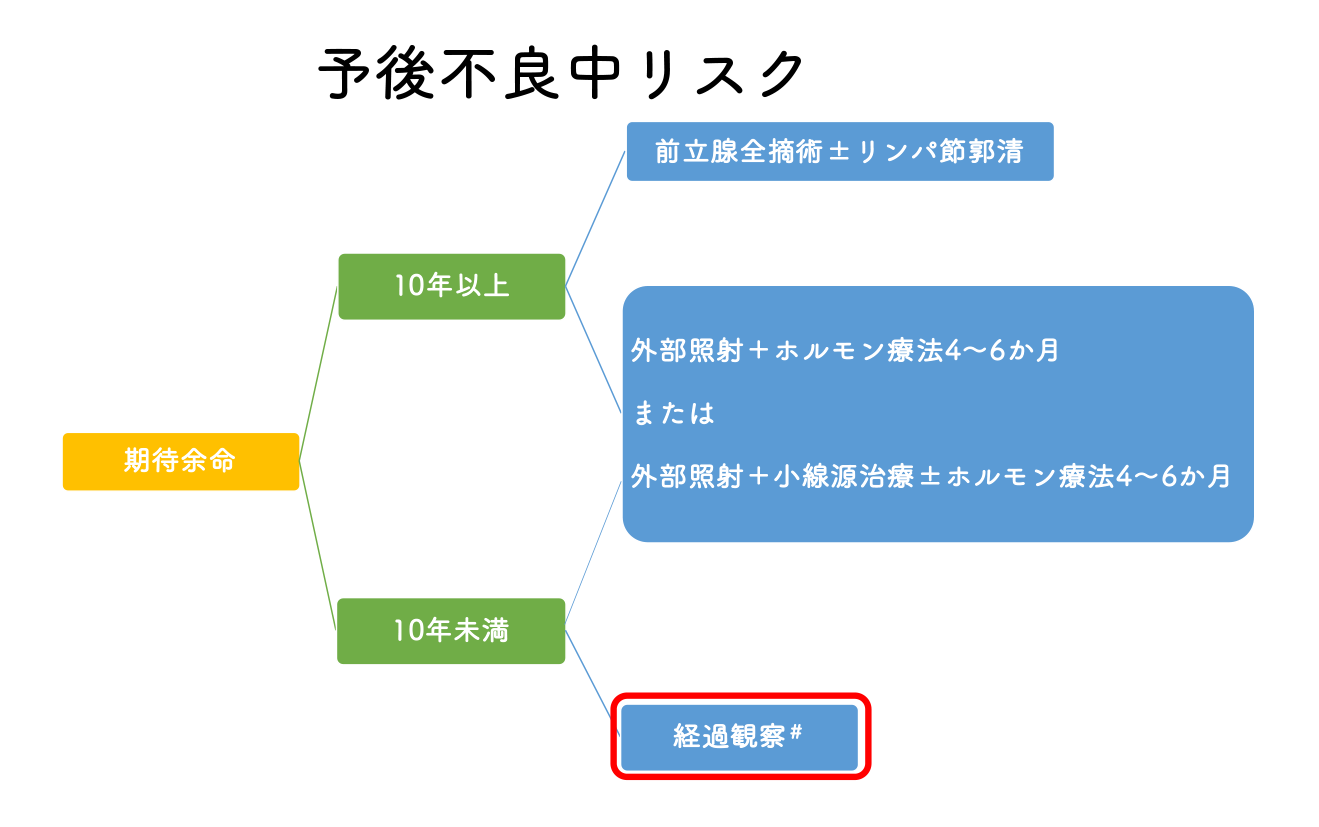

図23:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく予後不良中リスクにおける治療選択肢

# 経過観察:

症状が出現した場合や、症状が出現しそうだと判断された緩和治療を行うことを前提に経過をみる方法。期待余命10年未満の患者さんでは即時に放射線治療も選択肢に挙げられていますが、赤線枠の“経過観察”が好ましいと位置付けられています。

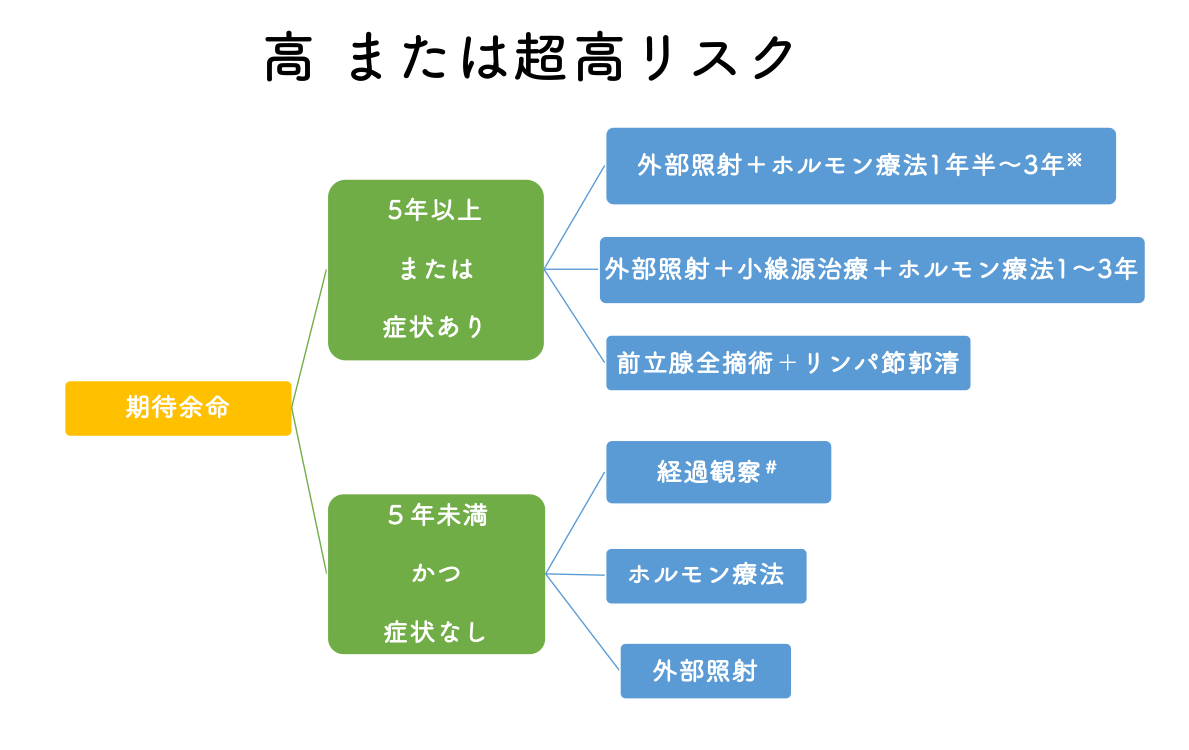

図24:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく高または超高リスクにおける治療選択肢

※海外では超高リスクに対してドセタキセルも追加されることがありますが、本邦ではほとんど行われていません。

# 経過観察:症状が出現した場合や、症状が出現しそうだと判断された場合に緩和治療を行うことを前提に経過をみる方法。

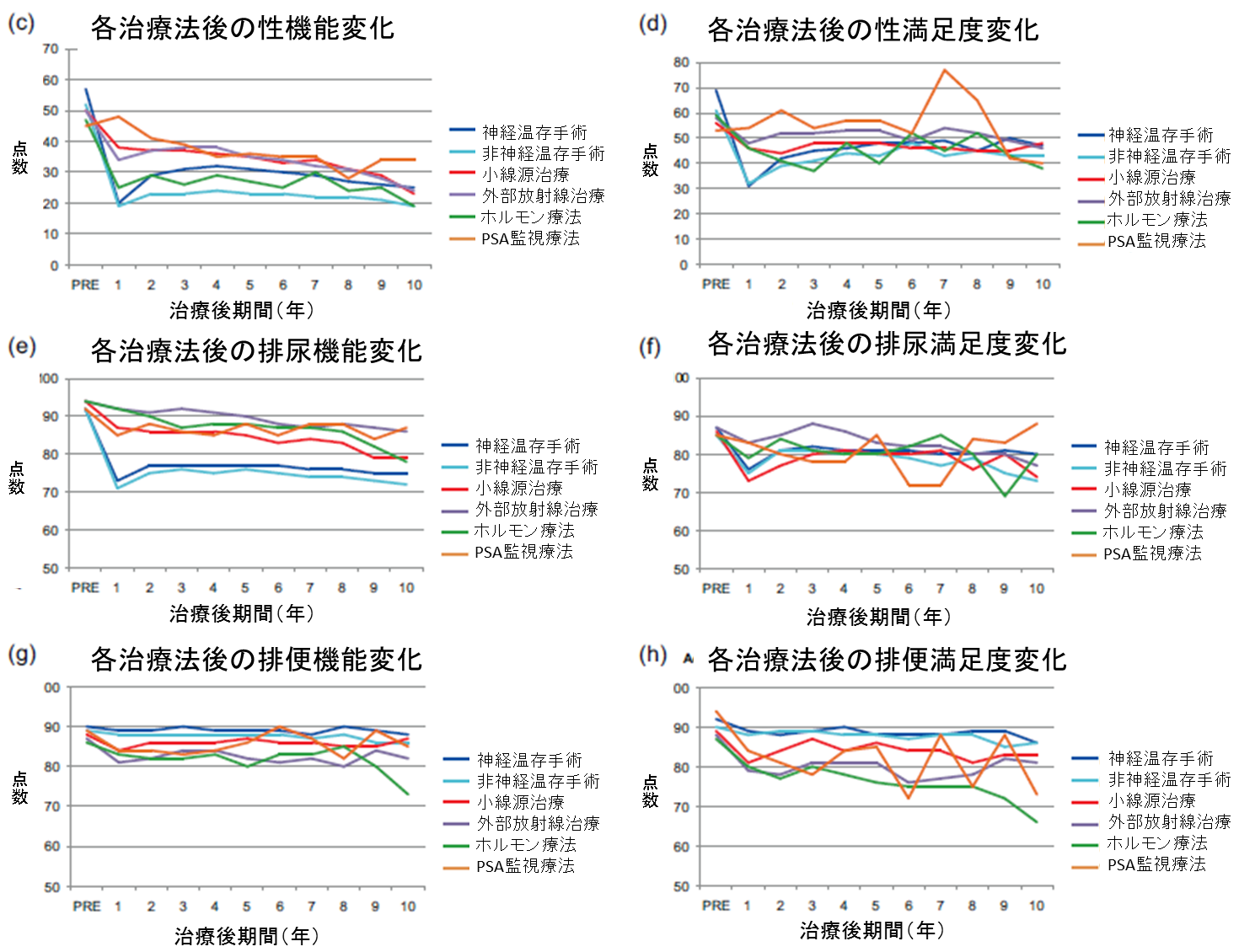

「どれが一番いい治療なのですか」と患者さんからよく質問されます。治療成績の面からも、副作用の面からも、その質問に対して画一的にお答えできないというのが、限局期前立腺がん治療の率直な状況です。2021年までに報告されたランダム化比較試験という科学的に最も厳密な臨床試験において、生存率や非転移生存率が他の治療法より良好だったことが証明された治療法はありません。副作用・合併症の観点でも、排尿/排便/性機能を総合的にみれば各治療法は一長一短で、絶対的な優劣はありません。こうした状況から、世界各国の診療ガイドラインでは、患者さんの持病や価値観、生活スタイル等も十分考慮して、患者さんと相談しながらその方にとって最良の治療方針を決定するよう推奨されています。また、人間の性質上、医師も自身の行っている治療法を好む傾向を完全には除けないため、複数の医師と相談することも推奨されています16, 17。治療方針を検討する参考となるよう、2021年時点での各治療法の比較と特徴を下に列挙します。

生存率の観点で

•低リスク患者さんにおいて監視療法、手術、放射線治療の間に生存率に差はありません18。

•中リスク以上の患者さんにおいてどの治療がより優れているのかは確立していません。

◦科学的に最も厳密な臨床試験(エビデンスレベル1:ランダム化比較試験)で、手術と放射線治療の治療成績を比較した研究結果は2021年時点で存在しません。科学的根拠の確かさが中程度の研究(エビデンスレベル3:訴求的研究の傾向スコア解析)では、手術が良好、外部照射併用小線源治療が良好、手術と放射線治療は同等という報告がいずれもあり、評価は一定していません。

◦高精度放射線治療の中での各照射法を比較したランダム化比較試験において、後述の生化学的非再発率に差がついたものはあるものの、生存率の観点で照射法間で有意な差がついた研究はありません(表5と解説文参照)。

◦放射線治療にホルモン治療を併用する意義について、ランダム化比較試験6つをnetwork meta-analysisという手法で合わせて解析した研究19では、ホルモン治療を併用したほうが全生存率は良好でした。ただし現在の推奨よりも少ない放射線量で治療された臨床試験が解析対象の大半を占めているなど、解釈には注意を要します。実際の診療では、前立腺がんの進行度や患者さんの全身状態などを考慮してホルモン治療を期間短縮したり省略する場合もあります。

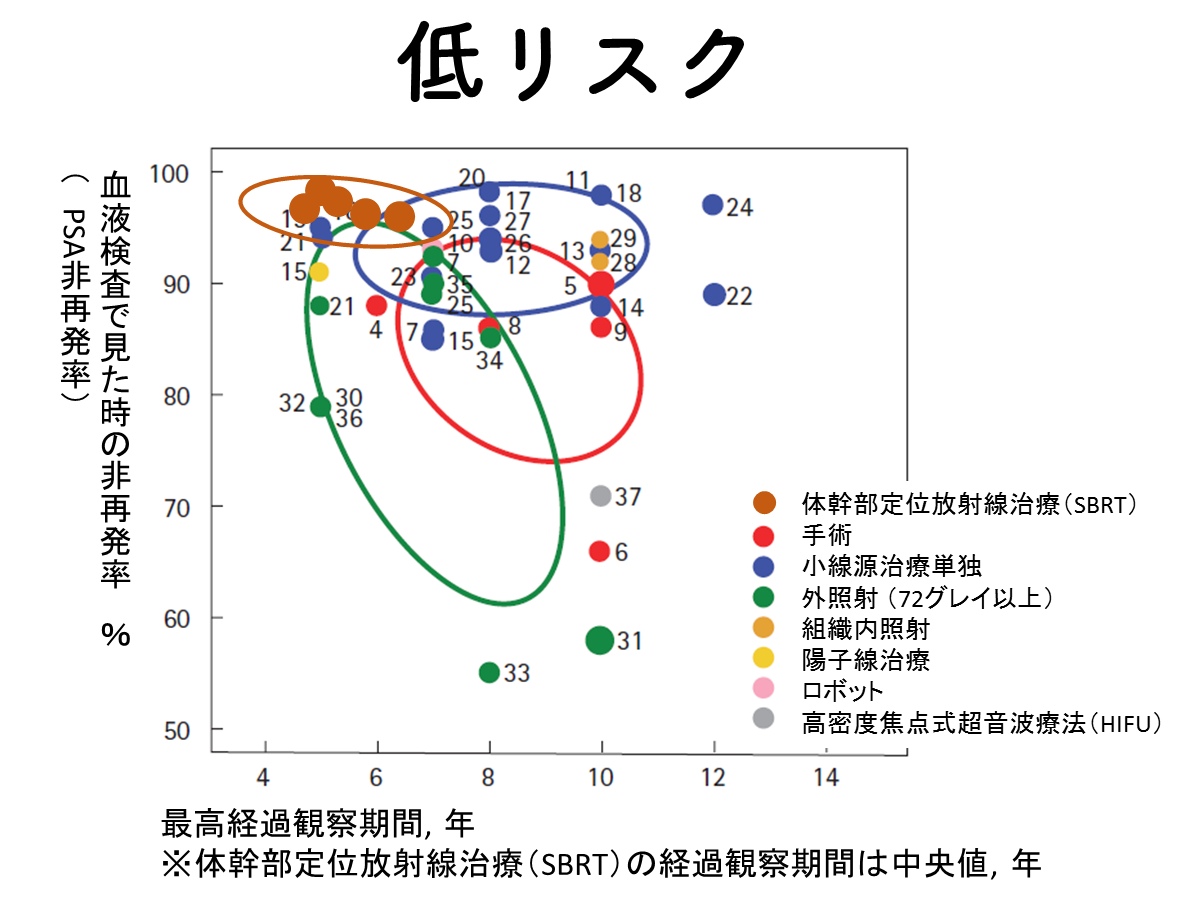

生化学的非再発率(PSA検査上再発なしと判定される患者さんの割合)の観点で

•手術と放射線治療とで生化学的再発の定義が異なる(3.2.1.2 根治治療後再発の基準 参照)ため、両治療を生化学的非再発率で比較する意義は極めて慎重に考える必要があります。その重大な制限がある状況下で、今までの学術論文における各種治療の生化学的非再発率を比較した研究20では、放射線治療が手術よりも良好な傾向でした(図25と解説文参照)。

•高精度放射線治療の中で施行割合が最も多い通常分割法(平日毎日、約2か月かけて治療する外部照射)を基準として

◦中程度寡分割法(平日毎日4週~5.5週かけて治療する外部照射)は生化学的非再発率の観点で差がないことが6つのランダム化比較試験6-12で示されています(表5と解説文参照)。

◦SBRT(体幹部定位放射線治療、5回照射)は生化学的非再発率の観点で差がないことが1つのランダム化比較試験1で報告されています。

◦同じ通常分割法でも、がん病巣には特に強く照射するSIB*という照射技術を用いた方が生化学的非再発率が有意に良好であることが1つのランダム化比較試験5で報告されています。

*SIB(Simultaneous Integrated Boost):標的体積内同時ブースト。当院では中程度寡分割法/SBRTの照射法で用いています。(2.3.2 当院での高精度放射線治療の特徴 参照)

◦外部照射併用小線源治療は生化学的非再発率が有意に良好であることが1つのランダム化比較試験14で報告されています。

◦小線源治療単独と比較したランダム化比較試験は2021年時点で存在しません。

◦粒子線治療(陽子線治療、重粒子線治療)と比較したランダム化比較試験の結果は2021年時点で存在しません。

表5:ランダム化比較試験におけるIMRT/VMATによる通常分割法を基準とした各治療法の比較、治療効果の観点

全生存率:治療後のある時点で生存している患者さんの割合

前立腺癌特異生存率:治療後のある時点で前立腺がんによって死亡していない患者さんの割合

非転移生存率:治療後のある時点で転移なく生存している患者さんの割合

生化学的非再発率:治療後のある時点で生化学的再発(PSA>最低値+2.0 ng/mL)していない患者さんの割合

ランダム化比較試験では治療後5〜7年程度の成績を比較することが大半です。そのため表5の「差なし」、「何々で良好」はそれぞれの試験で評価した治療後5〜7年時点で治療法間に差があったかを記載しています。転移や生存率の観点で、治療法間で差が検出された試験は2021年時点でありません。 生化学的非再発率の観点では、SIB併用と外部照射併用小線源治療が通常分割法より良好だったとの試験がそれぞれ1つずつあります。生化学的非再発率が良好だった理由は、前立腺内のがん病巣に与える放射線量が一般的な標準分割法に比べて高かったことに起因していると考えられています。またこの生化学的非再発率の差は、治療後10年を超える長期経過では転移や生存率にも影響を及ぼすとも思われます。これらの理由から、若年者や高悪性度の前立腺がんに対する放射線治療では、より高線量を投与する意義は大きいと考えられています。

小線源治療単独と粒子線治療は、科学的に最も厳密な臨床試験(エビデンスレベル1:ランダム化比較試験)において通常分割法と比較した報告は2021年時点でありません。しかし、それぞれの治療法だけで治療成績を調査した研究では良好な成績が報告されていますので、適応を守れば他の治療法と同等に良い治療選択肢と考えられています。-

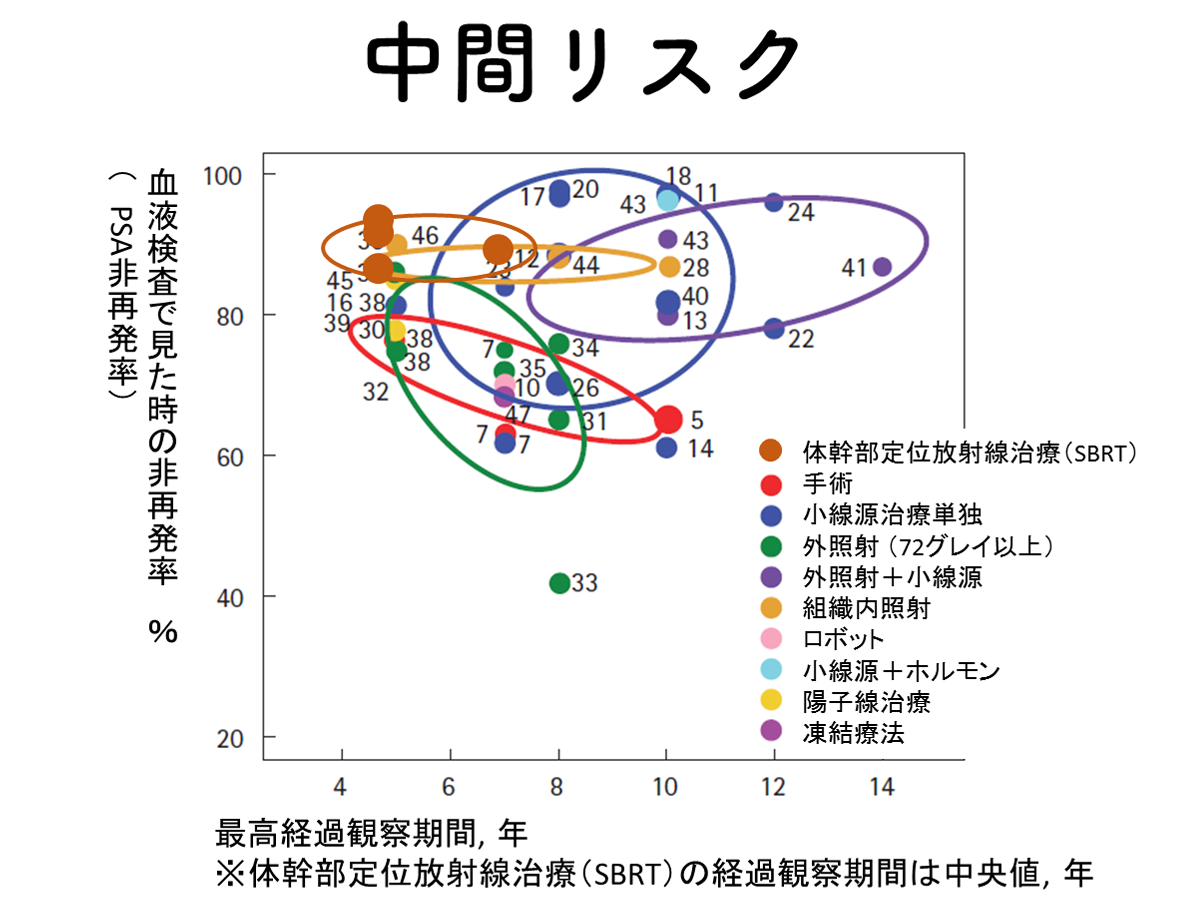

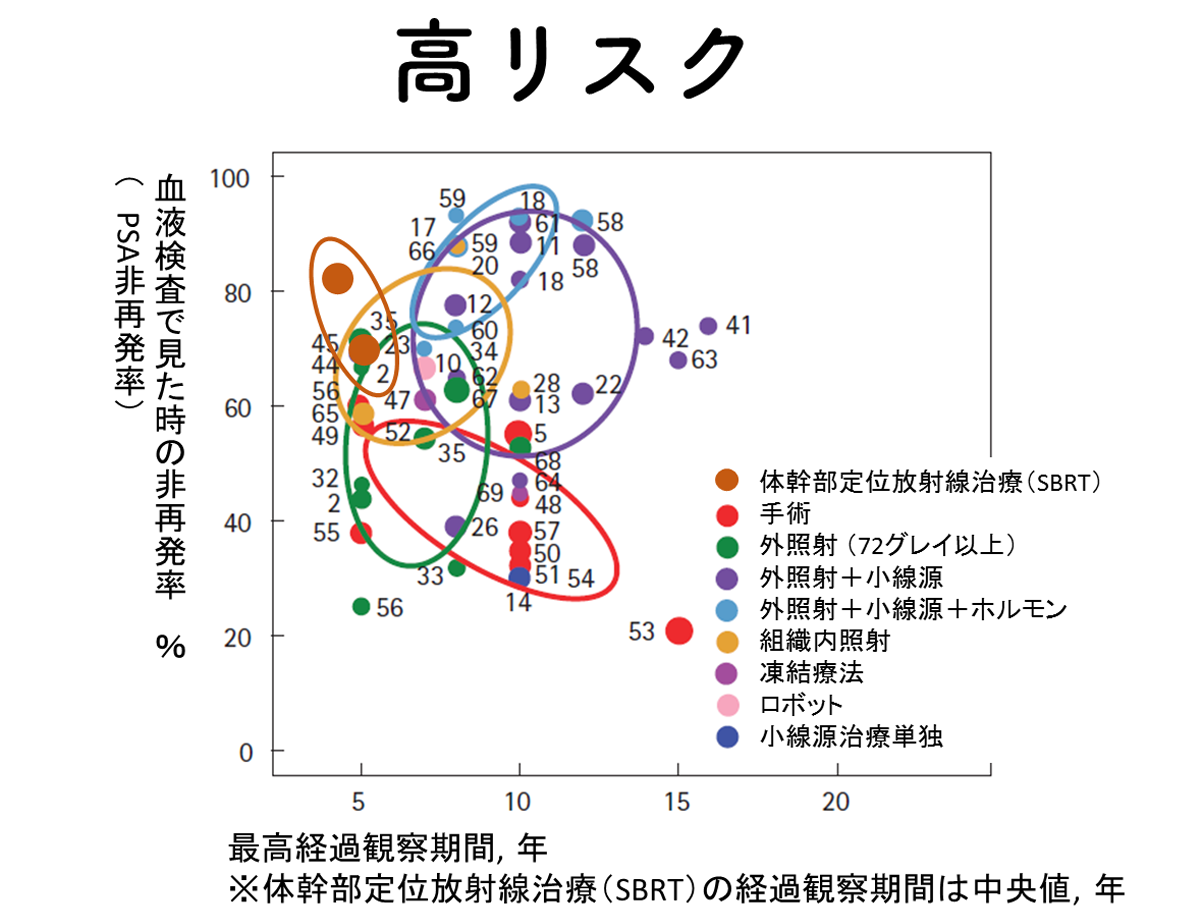

図25:各リスクの前立腺がんにおける各治療法後の生化学的非再発率(PSA検査上再発なしと判定される患者さんの割合)

欧米24施設からの手術または各種放射線治療の生化学的非再発率を比較した報告を挙げます(図25)。科学的根拠の確かさは中程度(エビデンスレベル3)に分類されます。さらに、この論文では体幹部定位放射線治療(SBRT)の結果が含まれていなかったため、他の論文でのSBRTのPSA非再発率(橙丸●)を図に加えています。この図をみると小線源治療(小線源治療単独, 青丸●、外部照射併用小線源治療, 紫丸●、外部照射併用小線源治療+ホルモン治療, 水色●)が外照射(通常分割法, 緑丸●)に比べてPSA非再発率が良好で、体幹部定位放射線治療(SBRT)は経過観察期間は短いものの、比較的有望のように見えます。

ただし、この論文で採用されている通常分割法の報告には、現在の推奨よりも少ない放射線量での成績(緑丸●の31, 33, 56)も含まれてます。またIGRTの技術が未熟な時代の結果も含まれている影響も少なくないと思います。また日本ではIMRTによる通常分割法でもっと良好な治療成績を報告している施設も多く、治療法だけでなく「治療の質」が治療成績を左右する部分も大きいと考えています。

手術(赤丸●)でのPSA非再発率は各放射線治療よりも低いですが、手術と放射線治療とでPSA再発の定義は異なるため、比較して評価することは困難です。

特に若年者において、放射線治療による二次がんが懸念されることがあります。前立腺がんに放射線治療を受けた患者さんは、放射線治療を受けていない人に比べて、治療後10年を超えてから膀胱がんと直腸がんの発生割合が若干多かったとのシステマティックレビューがあります22, 23。ホルモン治療単独とホルモン治療併用放射線治療を比較したランダム化比較試験24(経過観察期間中央値12年)では、膀胱がんの発生が2.54倍に増えたと報告されました。ただし、日本人男性における膀胱がんの発生率はがん統計上1万人に3人弱ですので、放射線治療を行うと、それが7人強に増加するくらいのインパクトとも言えます。前立腺がん以外でのがん死亡率は、2つのランダム化比較試験の解析結果ではホルモン治療単独24または無治療経過観察、手術25と比べて増えてはおらず、影響は限定的と言えるかもしれません。

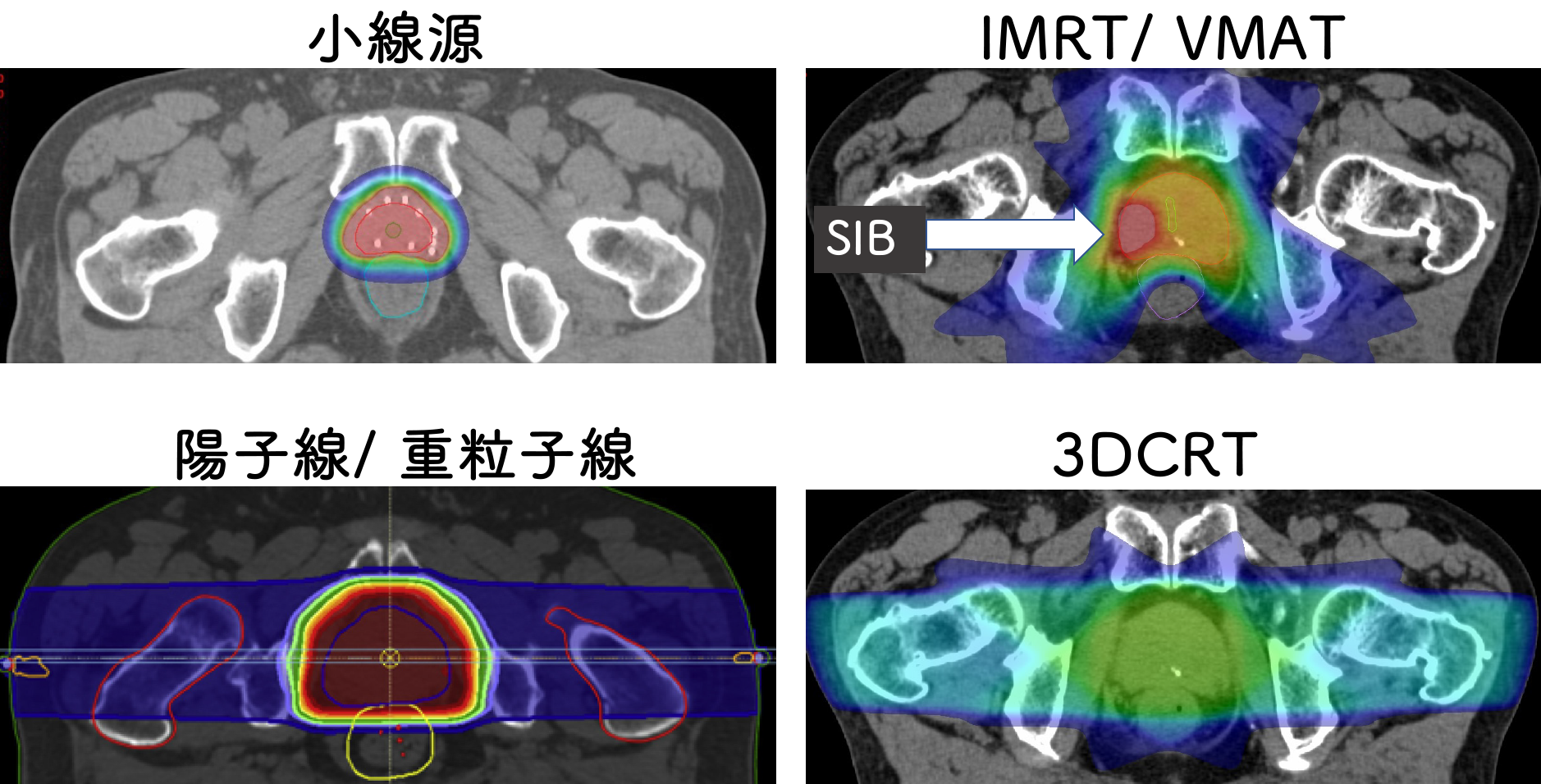

こうした状況下で二次発がんの発生リスクの懸念が治療選択の上で最大の関心事である場合、小線源治療単独が粒子線治療を含めた高精度放射線治療の中で最も被ばく線量が少ないため(図27)、病態的に適応であれば手術と並ぶ有力な治療選択肢となり得ます。高精度放射線治療の中で比較すると

◦通常分割法/中程度寡分割法では、治療開始後2~3週目から排尿症状が出現しますが、終了後1~2ヶ月で元通りに戻る患者さんが大半です。6つのランダム化比較試験(経過観察期間中央値5~7年)において、通常分割法と中程度寡分割法の間に排尿/排便合併症に差はありません6-12。

◦SBRTでは、治療2~3回目から排尿症状が出現しますが、終了後1~3ヶ月で元通りに戻る患者さんが大半です。学術論文上は通常分割法とSBRTの間で排尿/排便合併症に治療後早期2-4、長期的3, 4どちらも同等な結果が出ていますが、顕著な前立腺肥大やその術後などのために高度排尿障害が予想される症例を適応外としたSBRTの臨床試験も多く、解釈には注意を要します。

◦中程度寡分割法(平日毎日4週~5.5週かけて治療する外部照射)は生化学的非再発率の観点で差がないことが6つのランダム化比較試験6-12で示されています(表5と解説文参照)。

◦SIB併用の有無で、通常分割法/中程度寡分割法/SBRTのいずれの照射法も、ランダム化比較試験において合併症に差はありません5,26,27。

◦小線源治療単独/外部照射併用小線源治療では、小線源治療後1~4週後から排尿症状が出現しますが、終了後6~12ヶ月で元通りに戻る患者さんが大半です。1つのランダム化比較試験14において通常分割法に比べて外部照射併用小線源治療は排尿/排便合併症が多かったと報告されています。

粒子線治療(陽子線治療、重粒子線治療)は、副作用・QOLの点でも他の高精度放射線治療と比較したランダム化比較試験はありません。科学的根拠の確かさが中程度(エビデンスレベル3)の研究では、X線治療と比較して有害事象に差はみられませんでした。国内外の診療ガイドラインでも同等と記載されています。

◦ホルモン治療の併用について、予後不良中リスク以上の進行度では一定期間併用することが多いですが、小線源治療では病態に応じてホルモン治療を併用しない、または投与期間を短くするポリシーの施設もあります。

図27:各照射法における線量分布。

処方線量の30%の放射線量以上があたる領域を示しています。処方線量の30%の放射線量の領域は青、高線量になるにしたがって、緑、黄、橙、赤に変化しています。処方線量の30%の放射線量(青)の領域は、小線源治療で最も狭いのが見て取れます。IMRT/ VMAT(当院のSBRTや中程度寡分割法で用いている照射技術)では前立腺を中心にXの字のように30%線量域が分布しているのに対して、陽子線/ 重粒子線治療では横一文字に30%線量域が分布しています。昔の外部照射の照射技術である3DCRT(3次元原体照射)と比べると、小線源治療・IMRT/VMAT・陽子線/ 重粒子線治療は、前立腺のすぐ背側にある直腸に処方線量の30%線量がかかる範囲が狭くなっていますが、この3つの照射法の間では、大きな差はないようです。

注:IMRT/VMATと3DCRTは同じ治療計画装置を用いるため、この照射法の間では色の変化で絶対線量の比較も可能ですが、小線源治療と陽子線/ 重粒子線治療は、線量の意味合いも治療計画装置も異なるため、他の照射法と絶対線量の比較はできません。今まで説明してきた各治療による治療成績や副作用の程度、ホルモン療法併用の必要性は治療法で画一的に決まるものではなく、個々の患者さんの状態や、医師・医学物理士・技師といった治療にかかわる医療者の技量、治療ポリシーによって大きく影響されます。

上記は参考にとどめて、実際に治療を検討している施設での経験・成績を個別に聞いていただくことが良いと思います。

限局期前立腺がんの治療では、治療法によって治療効果や副作用に大きな差がないことも多いため、利便性や医療費負担額を治療方針の決定において重要視する患者さんもいらっしゃいます。表6に手術を含めた各治療法の入院期間、通院期間、医療費の自己負担額を示します。医療費はいずれの治療法でも医療費は月ごとの自己負担限度額を超えるため、限度額の何か月分かかるかで記載しています。ただし70歳未満は限度額申請が必要です。参考に厚生労働省ウェブサイトの「医療費の自己負担」ページへのリンクを貼っておきます。

治療期間と医療費は順調に治療が進んだ場合の日数と概算額を記載していますので、実際と異なる場合もあります。また入院中にかかる諸費用や、通院期間中の投薬・診察代等は除いて計算しています。

◦放射線治療における医療費の自己負担額は、基本的には治療に要する月数とほぼ相関します。ただしSBRTと粒子線治療(陽子線治療、重粒子線治療)は、診療報酬の体系上、月をまたがっても治療費は変わりません。

◦治療前後にホルモン治療を行う場合や、放射線治療の前処置として金マーカーやSpaceOAR®を留置する場合は、別途日数と費用を要します。

上記の各治療法の比較を踏まえたうえで、それぞれの治療法の特徴を概説します。

SBRT(SIB併用)、中程度寡分割法(SIB併用)、小線源治療単独、外部照射併用小線源治療については、2.3.2 当院での高精度放射線治療の特徴をご参照ください。監視療法

◦低リスクと予後良好中リスクの一部における治療選択肢です。

◦定期的なPSA測定やMRI、生検で病気の状態を監視し、進行が認められた際に暫時根治治療を行います。

◦医師のもとで適切に監視をしていれば、根治治療に移行するタイミングが遅くなる可能性は低いです。根治治療を遅らせている期間、手術や放射線治療による合併症リスクを免れることができます。一方で患者さんやご家族の性格によっては、監視の間「がんを放置する」という不安が増すことがあります。

◦監視療法開始から根治治療へ移行するまでの期間は報告によって様々ですが、PRIAS研究という多国籍前向き試験では約5年で約半数の患者さんが根治治療に移行していました28。

◦低リスク前立腺がん患者さんを主な対象(55%)として①監視療法~暫時根治治療、②即時手術、③即時放射線治療の3治療を比較したランダム化比較試験18では、経過観察期間10年で監視療法の患者さんは、診断後すぐに手術または放射線治療を行った患者さん(即時治療群)に比べて、転移は多く生じたものの(監視療法群5.2% vs. 即時治療群 2.6%)、前立腺がん特異生存率(前立腺がんによって死亡していない人の割合)には差がありませんでした(監視療法群98.2% vs. 即時治療群 99.3%)。他の臨床試験の結果も踏まえて、監視療法は適応と経過観察のプログラムを遵守すれば安全に施行可能と考えられています。

前立腺全摘術

◦以前は比較的若年の中リスクまでの患者さんを対象に行われてきました。高齢または高リスク前立腺がんに対しては放射線治療が中心に行われてきましたが、ロボット支援手術の普及とともに、より進行した病態に対しても行われるようになってきました。

◦手術の病理検査で再発の可能性が高いと考えられた場合、以前は速やかに放射線治療を行うことが推奨されていました。しかし科学的に最も厳密な臨床試験(エビデンスレベル1:ランダム化比較試験)で、術後まずは経過観察をしてPSA値が上昇した場合に放射線治療を行う方針に比べてメリットは乏しく、むしろ排尿障害が出やすいことが2020年に複数報告された29-31こともあり、術後すぐに放射線治療を行う機会は限られてくる可能性があります。

◦代表的な術後合併症として尿漏れと性機能障害があります。術後尿失禁の頻度は施設によって様々な報告がありますが、平均的には、術後1年時に尿漏れパッドが不要な患者さんが75%前後、パッド1日1枚を要する患者さんが20数%、パッド1日2枚以上要する患者さんが数%程度です。勃起障害は勃起神経を切断する必要がある場合は必発です。勃起神経を温存する手術が行われた場合に勃起機能が回復する割合は、片側温存で患者さんの約30%、両側温存で患者さんの約70%です。また術後は射精感は残るものの射精はしません。

◦ロボット支援手術と従来の開腹手術の比較に関して、がんの治癒率に関しては両者に差はありませんが、術後の尿失禁の回復や性機能の温存など生活の質(QOL)に関してはロボット支援手術の方が優れていると言われています。術者によって尿失禁/勃起機能温存/再発率に差があったとの海外の前向き試験があります32。

◦前立腺肥大に伴う排尿障害を有する患者さんにおいては、がん治療とともに排尿症状を改善させることができる点が長所の1つです。

◦放射線治療に比べてホルモン治療の併用が推奨される病態が少ないため、ホルモン治療の長期投与による副作用が懸念される場合にも有力な選択肢となります。

粒子線治療

◦放射線の線質としては粒子線はX線に比べて理論的には優れた特徴を有するものの、前立腺がんに対するX線治療の治療成績と比べて優位性を示せていないため、日米の診療ガイドラインや国際的な学術雑誌の論説17, 33において、がんの制御の観点でも安全性の観点でも粒子線治療とX線治療は同等とみなされています(粒子線治療は線質自体には有利なものの、様々な制約のために身体の左右2方向からのみ照射をする施設が多く、また正確に照射をするための位置照合の技術(IGRT:画像誘導放射線治療)が未熟な状況です。それに対して、X線治療(VMAT)では身体の周りを360°回転しながら0.1秒以下の単位で照射範囲と照射線量を調整して細やかな線量分布を作ることが可能なうえに、位置照合に関する治療装置の性能が洗練されているため、総合的には2つの照射法で前立腺と周囲臓器にあたる線量に大きな差が生まれず、がんの制御・安全性ともに差が出ないのだろうと考えています)。

◦2021年時点でエビデンスレベル1に属する臨床試験はないものの、X線治療と陽子線治療を比較するランダム化比較試験が2つ進行中です。

◦放射線による二次がん発生リスクに関して、粒子線治療のX線治療に対する優位性は理論モデル研究に限られており、成人のがん患者に対して臨床的には証明されていません33。3.2.1.1.2 副作用、QOL ( quality of life ) からみた各治療法の比較で記載したように、手術に比べたX線治療での二次がんによる死亡率の増加がランダム化比較試験の解析で示されていないことを踏まえると、粒子線治療とX線治療で二次がんによる死亡率の差が出るかは不透明です。その状況下で二次発がん発生リスクへの懸念を治療選択で最重要視するのであれば、粒子線治療よりもさらに周囲臓器の被ばく線量の少ない小線源治療か手術がより好ましいと考えます。

◦粒子線治療は総合的には他の高精度放射線治療と同等に優れた治療法と考えられています。近隣に経験豊富な粒子線治療施設があれば、有力な治療選択肢の1つとなり得ます。

限局期の前立腺がんに対して手術や放射線治療を行った後も、進行度に応じて一定の頻度で再発は起こりえます。再発には、手術で取りされなかったまたは放射線治療でがんを死滅しきれなかったために起きる「局所再発」と、治療前の画像検査では指摘できないほど小さな転移が大きくなったために起きる「転移」があります。再発をしてもその後の適切な治療により長期間無再発に持ち込める患者さんも少なくありません。そのためにも根治治療後の定期的な経過観察は極めて重要です。

再発はPSA上昇で判定される生化学的再発(PSA再発)と画像検査や生検で再発部位が特定される臨床的再発の2種類があります。生化学的再発が臨床的再発に先んじることが多く、根治治療後の経過観察では通常PSA検査でチェックが行われます。画像検査は通常生化学的再発を来したのちに行われます。

生化学的再発の基準は、術後の場合は「PSA値が0.2 ng/mL以上」、放射線治療後の生の場合は「PSA値が治療後最低値+2.0 ng/mL以上」と定義されています。生化学的再発の基準が術後と放射線治療後とで異なるのは、PSAは前立腺がん細胞だけではなく前立腺の正常細胞からも産生される物質であることに起因します。手術では前立腺全体を摘出するためPSAを産生する物質は体内にないはずなので、PSA値が0.2ng/mLとわずかに上昇した時点で再発と判定します。一方で放射線治療では前立腺の正常細胞も放射線によってダメージは受けるものの前立腺は残ったままです。また前立腺の正常細胞のPSA産生能は年単位で回復することも少なくありません。放射線治療後のPSAはこうした前立腺正常細胞の経時的な回復も考慮する必要があるため、再発基準は「PSA値の治療後最低値+2.0 ng/mL以上」と相対値で定められています。

限局性前立腺がんの治療選択は大変難しくなっています。泌尿器科医がその相談の窓口になることが多いのですが、年齢が75歳以下であると手術を勧められることが多いと思います。特に手術支援ロボットのダ・ビンチを供えている施設ではその傾向が強いのです。これにはいくつかの理由がありますが、その一つは泌尿器科医は外科医であり手術により病気を治すのが本職だからです。他に、機械が億単位の高額のものであるため、多く利用することが望まれるといった理由もあります。ロボットを用いた手術は従来の腹部を切開して行う手術に比べてがんの治癒率はあまり変りませんが、尿失禁の改善や性機能の温存に関しては優位性があります。手術を望まれるのならロボット支援手術がいいでしょう。

一方、ここで紹介したように放射線治療はコンピューター技術の進歩とともに大きな進化を遂げています。放射線を病巣に正確に照射することができるようになり、周辺臓器で起こる副作用を抑制しつつ多くの線量の照射が可能になったことで、放射線治療の有効性が飛躍的に向上しました。放射線治療は体にメスを入れないため治療侵襲が少なく、高齢者でも比較的安全に治療ができ、治療効果も手術と同等かそれを凌ぐものとなっています。特に手術では再発率の高い高リスクがんにおいて、放射線治療と一定期間のホルモン療法の併用は威力を発揮しています。中でも小線源療法は高い生物学的効果線量(がん細胞に対する放射線の効果を示す数値)があり、悪性度の高いがんへの効果が期待できます。

以前は「がん=手術」というイメージがありましたが、放射線治療の進化に伴いその考えは変わってきています。前立腺がんの治療を考える場合には、様々な立場の医師の意見を聞き、ご自分の生活に最良な治療法を選ぶようにして下さい。(文責:斉藤 史郎)

3.2.1.1 治療法の比較で紹介されているように、限局期前立腺がんに対しては様々な治療法があります。いずれの治療法も科学技術の進歩や科学的根拠の蓄積などによって時代とともに洗練されており、患者さんごとに最良な治療法はあっても、治療法そのものに絶対的な優劣はありません。

また高精度放射線治療は治療装置(TrueBeam, Halcyon, Versa HD, Cyberknife, 粒子線治療など)が新しいもの・特殊なものほど優れていると思われがちですが、装置によって治療成績や安全性に差が生じることはなく、むしろ治療計画を立案する際にどのような線量分布を目指すかのポリシーや技術に依存するところが大きいと考えます。

患者さんの思いや目標、治療者の経験と技術、科学的根拠を基に、様々ある治療法の中からその患者さんにとって最良な治療方針を、患者さんと医師とで協働して決定することが重要です。限局期前立腺がんは1日も早く治療方針を決めなければならない疾患ではありません。自分がこれからの人生で大切にしたい事柄をしっかり整理して、一緒に相談していきましょう。(文責:鶴貝 雄一郎)

-

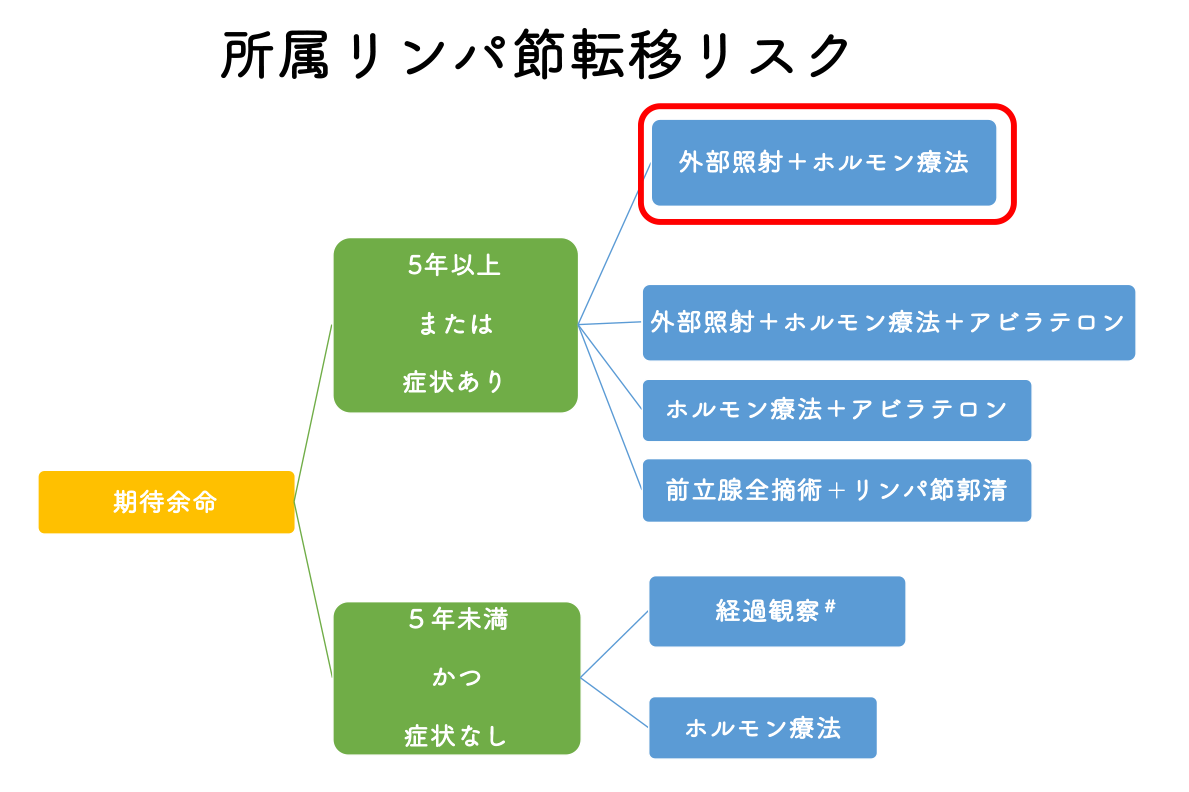

図28:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく所属リンパ節転移リスクにおける治療選択肢

期待余命5年以上またはがんによる症状をお持ちの患者さんに対していくつかの治療選択肢がある中で、赤線枠の“外部照射+ホルモン療法”が好ましいと位置付けられています。

CTなどの画像で骨盤内などの所属リンパ節に転移が見られる場合、手術で転移リンパ節を完全に取り除くのは難しいことが多いです。リンパ節転移はがん細胞がリンパの流れに乗ってリンパ節に着床し、そこで増殖して起こるものです。多くの場合、画像で見えないリンパ節にも転移がおよんでいます。手術におけるリンパ郭清はリンパ節が含まれる太い血管や神経の周りの脂肪組織を摘出するのですが、細かいリンパ節をも全て取り除く事はできません。それに対し、放射線治療は照射野(放射線があたる範囲)には全て同量の照射が行なわれますので、その範囲のリンパ節内のがん細胞を全て死滅させることが期待できます。また、ホルモン治療と併用することで治療効果が向上するとされています。

所属リンパ節転移を伴う場合には手術に頼るよりも外部照射による放射線治療(前立腺と骨盤への照射)と2〜3年の長期ホルモン療法が勧められます。(文責:斉藤 史郎)

所属リンパ節転移を伴う患者さんに対して放射線治療を行う意義は大きいと考えています。米国の全国がんデータベースを用いた解析34では、ホルモン療法と所属リンパ領域を含めた放射線治療を行った患者さんは、ホルモン療法単独の患者さんに比べて、全生存期間が良好であることが報告されています。また進行前立腺がんのランダム化比較試験において、所属リンパ節転移リスク患者さんに絞った解析したところ35、ホルモン療法と放射線治療を併用した患者さんの方がホルモン治療単独の患者さんに比べて有意に無再発生存期間が良好でした。これらの研究結果もあり、NCCN診療ガイドラインではホルモン療法に放射線治療を加えることが望ましいとされています。実臨床でも泌尿器科医から放射線治療を依頼されるケースが近年多くなっています。

(文責:鶴貝 雄一郎)

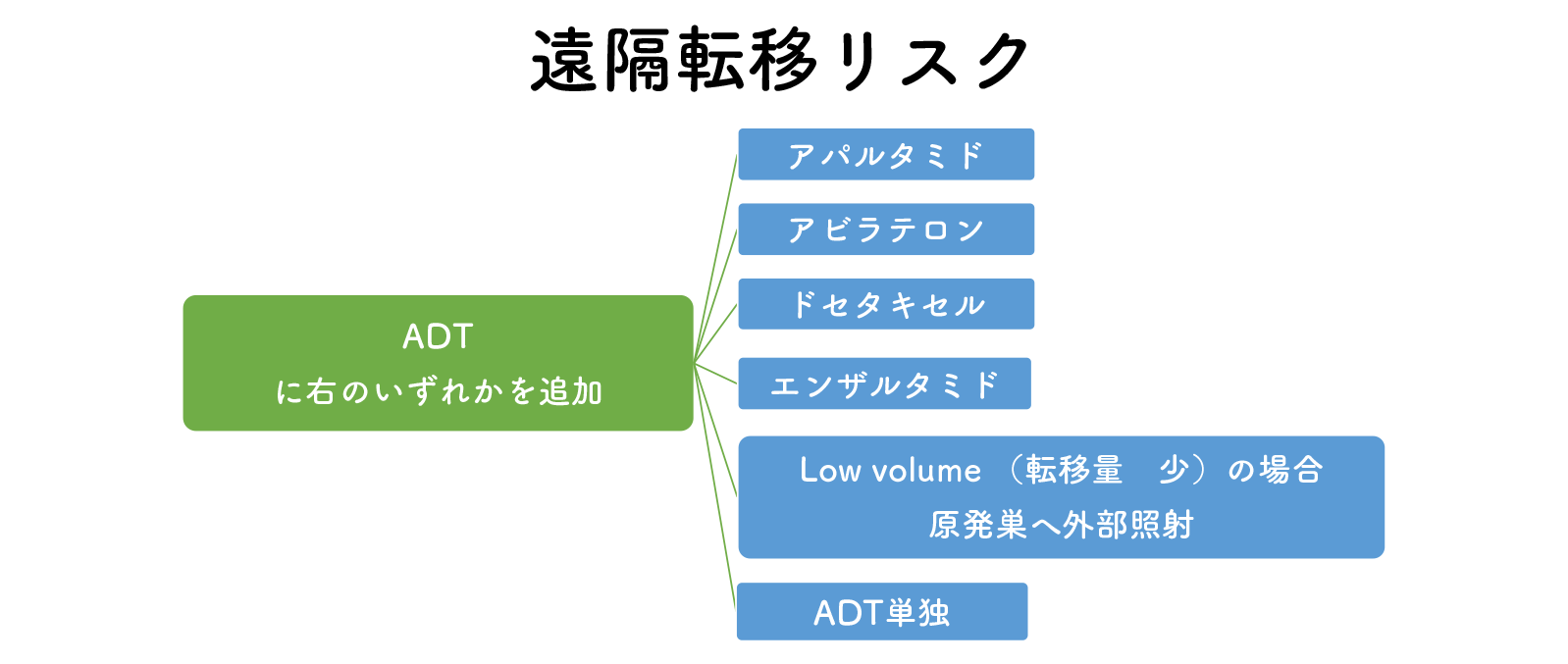

図29 NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく遠隔転移リスクにおける治療選択肢

転移を有する前立腺がんの治療は薬物療法、特にホルモン療法が主体となります。以前はホルモン療法の中で最も古くから行われているADT(去勢療法(LH-RHアナログ) [商品名:リュープリン、ゾラデックス、ゴナックス、注射] と第一世代抗アンドロゲン剤 [商品名:カソデックス、ビカルタミドなど, 内服] )が行われていました。現在ではADTに加えて、新規抗アンドロゲン剤(アパルタミド [商品名:アーリーダ] 、アビラテロン [商品名:ザイティガ] 、エンザルタミド [商品名:イスクタンジ] や化学療法(ドセタキセル)も最初から投与する傾向にあります。これらの強い薬剤をできるだけ早い段階でADTと併用することで、全生存期間が延長することが複数の臨床試験で示されています36-40。また転移量の少ない患者さんにおいては、ADTに加えて前立腺に放射線治療を行うことで生存期間が延長することが示されています41, 42。

一方で、すべての患者さんで上記の薬剤や放射線治療を併用するわけではなく、ADT単独で十分効く患者さんもいますし、ADTが無効になってから上記の薬剤を使う戦略もあり得ます。選択肢が多様化した現在では、どの治療方針が最良なのか患者さんの状態をしっかり見極めて個別に判断することが重要になっています。遠隔転移を伴う前立腺がんは基本的には根治は難しいと考えます。基本はホルモン療法を中心とした薬物療法による全身治療が行われます。ホルモン療法の開始と同時に抗癌剤(タキサン系)の併用もある程度の効果が認められています。転移部位や症例によってはホルモン療法の効果が長く維持できるものもあります。また最近では、2〜3箇所以下の骨転移であれば(オリゴメタスタシス)、前立腺および転移部位への外照射治療にホルモン療法を追加することで、病状の進行をより長く抑制することができると考えられています。

(文責:斉藤 史郎)

原発巣(前立腺)に放射線治療を行う意義について、low volume (転移量 少:遠隔転移が脊椎または骨盤内に限られ、かつ合計3つ以内)の場合、ホルモン治療に加えて原発巣に放射線治療を行うと生存期間が延長することが臨床試験で示されており41, 42、この病態における治療選択肢の1つに挙がります。新規薬剤の副作用やコストが懸念される患者さんにおいて特に有力な選択肢と考えています。

転移病巣に対して放射線治療を行う機会は、疼痛などの症状を和らげるためだけに限られてきました。しかし近年、小規模の臨床試験ながら転移個数が少数(いわゆるオリゴメタスタシス、少数転移)の場合は無症状であっても転移病巣に放射線治療を行うことで病気の進行を遅らせることが可能であると複数報告され43-45、徐々に放射線治療が行われるようになってきました。当院でも、適応と安全性を見極めつつ薬物療法に加えて放射線治療を積極的に併用しています。限局がんに対するSBRTやVMATの経験を活かして、副作用を抑えつつ治療効果の上乗せ効果を狙います。(文責:鶴貝 雄一郎)

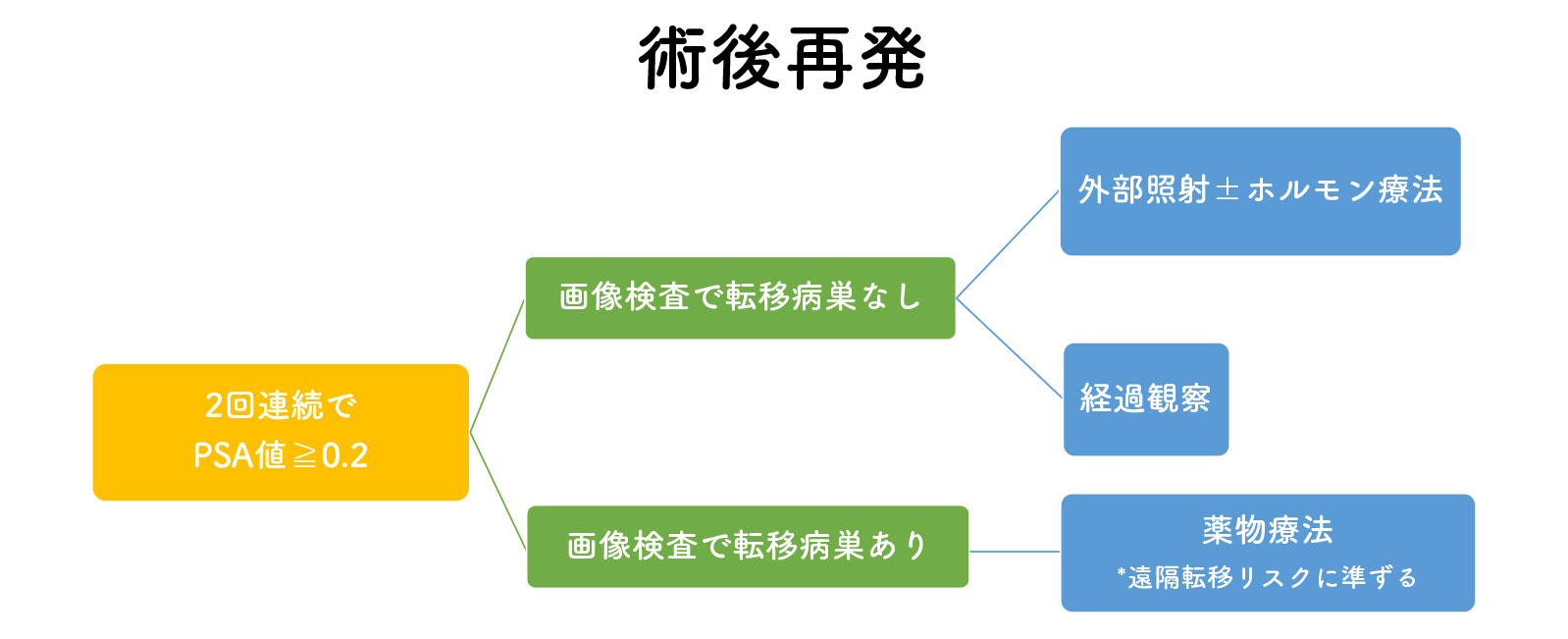

図30:NCCN診療ガイドライン(2021年 version 4)に基づく術後再発時における治療選択肢

限局期(3.1 進行度の把握 参照)の前立腺がんに対して手術を行った後に再発することは、進行度に応じて一定の頻度で起こりえます。再発はPSA上昇で判定される生化学的再発(PSA再発)と画像検査や生検で再発部位が特定される臨床的再発の2種類あります。術後の生化学的再発は「PSA値が0.2 ng/mL以上」と定義されています。通常は生化学的再発が先行します。生化学的再発の時点で、同時に画像検査において再発・転移病巣が指摘されることは稀です。生化学的再発を来した場合、追加治療が考慮されますが、進行がゆっくりであれば治療せずにしばらく様子をみることも有力な選択肢の1つです。欧州泌尿器科学会からはグリソンスコアや再発時期から積極的な治療を要するのか無治療経過観察でも良さそうなのかを鑑別するための基準46も提唱されています。実際の臨床ではそれぞれの患者さんに合わせて個別に治療方針を決定しています。

前立腺全摘手術後にはPSAはほとんど測定限界以下になりますが、そうならなかったり、術後の経過観察中に上昇して来るケースがあります。そのほとんどは術後再発であり、手術でがん病巣全てが取りきれなかったことを意味します。手術後の再発率は低リスクがんでは通常10%以下ですが、高リスクがんでは50%前後とする報告が多いです。高リスクがんでは前立腺の被膜を少し超えた病巣があったり、小さな転移がある場合が多く、それらを手術時に摘出しきれないことがあります。手術後にPSAが少し上昇してきてもCTなどの画像では病巣が見えません。そのような時に前立腺がもとあった辺り(前立腺床)に外部照射治療を行うことがよくあり、これを救済放射線治療といいます。目標が明確でない照射であり、膀胱やその周囲に照射野がおよぶため、あまり多くの線量での照射はできません。ある程度の効果は期待できますが、照射した場所にがんがないことも考えられ、その場合には無駄な治療になってしまいます。

手術後1〜2年以内の早い時期のPSAの上昇は転移があることが多いと考えられています。このような場合や、救済放射線治療を実施してもPSAが下がらないか、一度低下しても再上昇する場合にはホルモン療法へ移行します。(文責:斉藤 史郎)

術後の生化学的再発に対する放射線治療の有効性は、手術所見や術後PSA値の推移等である程度予測が可能です。特に放射線治療が有効なのは、前立腺の摘出部位周辺にがん病巣が残存している可能性が高い場合です。通常、前立腺の摘出部位周辺に対して1日1回合計32~35回(平日毎日6.5~7週)照射をします。放射線治療の有効性を高める試みとして、ホルモン治療を併用する意義と所属リンパ節領域も治療範囲に加える意義が臨床試験で検討されています47-49。現在はどのような患者さんにホルモン治療併用・治療範囲の拡大をすべきかを確立する途上であり、個々の患者さんに応じて治療方針が決定されます。

転移病巣が見つかった場合は、3.2.3 遠隔転移リスクと同様のスタンスで考えます。(文責:鶴貝 雄一郎)

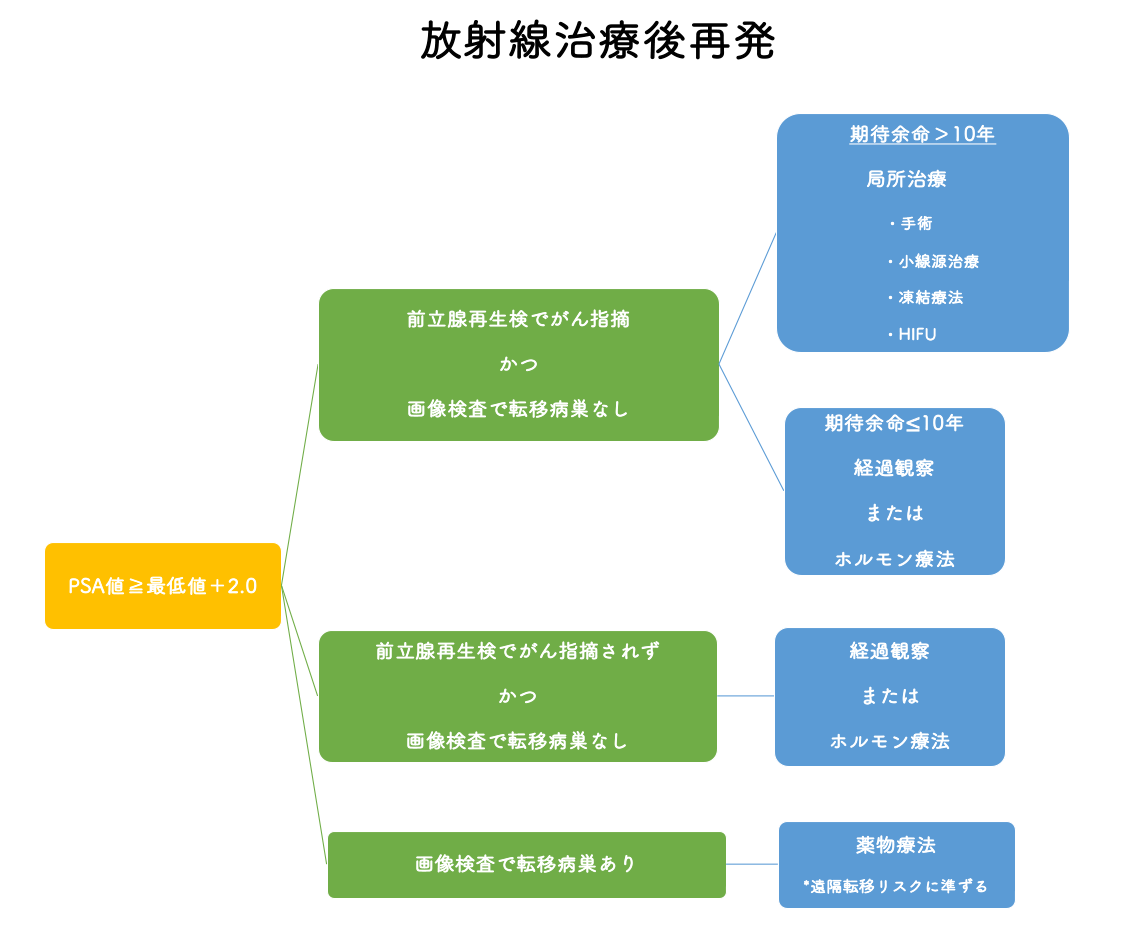

限局期(3.1 進行度の把握 参照)の前立腺がんに対して放射線治療を行った後に再発することは、進行度に応じて一定の頻度で起こりえます。再発はPSA上昇で判定される生化学的再発(PSA再発)と画像検査や生検で再発部位が特定される臨床的再発の2種類があります。放射線治療後の生化学的再発は「PSA値が治療後最低値+2.0 ng/mL以上」と定義されています。

NCCN診療ガイドラインでは、①前立腺再生検で前立腺内に病巣が指摘されるか、②転移病巣があるか、③期待余命の3つの因子で治療方針が分類されています(図31)。欧州泌尿器科学会からはグリソンスコアや再発時期から積極的な治療を要するのか無治療経過観察でも良さそうなのかを鑑別するための基準46も提唱されています。実際の臨床ではそれぞれの患者さんに合わせて個別に治療方針を決定しています。前立腺がんに対して根治的な放射線治療を行った後、PSAは徐々に低下していきます。5年以上経ってもなお低下を続けているケースもあります。放射線治療の場合、手術と違って前立腺はあるわけですからPSAは0にはなりません。また、治療後1~3年くらい経過した時期にそれまで低下していたPSAが一時上昇し、何もしなくても自然に低下していくPSAバウンスという現象が見られることがあります。小線源療法後では3分1くらいのケースに見られます。バウンスでPSAが10以上まで上昇することも稀にあります。この現象が起こる原因はまだよくわかっていませんが、再発ではないため特に治療は要しません。再発と間違って次の治療を開始しないように注意が必要です。

小線源、外部照射、粒子線などどのような放射線治療であっても根治照射を行った場合、一生の間に再度同じ部位への放射線治療は通常できません。放射線治療後に一度下がっていたPSAが上昇してきた場合には再発が考えられるのですが、その場合、前立腺内にがんが残っているのか、転移があるのかを鑑別する必要があります。そのために前立腺内から多数箇所組織を採取する生検(多数箇所生検・飽和生検)を実施します。そこにがんが検出されなければ前立腺以外の病巣、すなわち転移が存在する可能性が高くなります。また、多数箇所生検でがんが確認され、画像上転移が見られなければ局所再発として前立腺の部分だけに再度の根治治療を考えることができます。その一つとしてロボットを用いた前立腺全摘術(救済前立腺全摘術)がありますが、手術として高度の技術を要するため実施している施設は多くありません。また、手術後の尿失禁が通常の手術よりも遷延することが多く、そのことも考慮する必要があります。また、多数箇所生検で前立腺内の極一部だけにがんが検出された場合には小線源療法の実施ができる場合があります。この場合の小線源療法は前立腺全体を治療するのではなく、がんが検出された部位だけにシード線源を留置する治療(フォーカルセラピー)を行います。(文責:斉藤 史郎)

-

放射線治療後に再生検で前立腺内にがんの残存が特定された場合、手術や小線源治療、SBRTなどの救済局所治療が試みられるようになってきました。治療適応に統一見解はないものの、①初期治療の放射線治療から生化学的再発までの期間が長い、②放射線治療後のPSA上昇速度が緩徐、③がん細胞の悪性度が高くない、などの患者さんは適応となり得ると言われています。いつくかの研究が複数の治療法の効果と安全性を比較していますが、研究方法の限界もあり治療法の間で優劣は明確ではありません50-52。特に安全性は治療者の技術や経験にも大きく依存すると考えています。当院でも少数例ながら前立腺内再発や精嚢再発を経験しており、救済小線源治療を行っています。

転移病巣が見つかった場合は、“3.2.3 遠隔転移リスク“と同様のスタンスで考えます。(文責:鶴貝 雄一郎)

ホルモン療法を長期行っていると効果がなくなってきて、今まで抑制されていたがんが再度増殖してくる状況(再燃がん、去勢抵抗性前立腺がん、CRPC)になります。この状態において重要な治療法は薬物療法です。近年、CRPCに有効なホルモン治療薬(抗アンドロゲン剤)が次々に開発されており、患者さんの病状や副作用の程度、生活スタイルなど様々な要素を考慮して、治療法が検討されます。CRPCにおける放射線治療の役割は現在でも限定的ですが、少し紹介します。

CRPCにおける放射線治療の主な役割は、がん病巣が増大することで起こる様々な症状を和らげる緩和照射です。前立腺内でがんがどんどん増殖すると中を通る尿道を圧迫して尿が出なくなったり、膀胱へ浸潤して尿管を閉塞させて腎不全になったり、直腸を圧迫して排便に支障をきたしたり、血便や血尿が出るなどの障害が生じることがあります。このような状況になることを予防するために放射線を照射することがあります。

また骨転移が増大することで疼痛や麻痺を起こすこともありますが、このような場合も放射線治療は有効です。特に麻痺が生じた場合は、症状が出現してからできる限り速やかに治療を開始することが麻痺症状を改善させるために重要です。普段の診察から疼痛の程度を主治医に伝えていると、医師も将来的に麻痺を生じる可能性があるかを見積もりやすいです。また手足が動かしにくいなどの症状が出現したら、次回診察日を待たずに病院に連絡していただきたいとも思っています。

症状のない去勢抵抗性前立腺がんに対する放射線治療の意義は乏しいと一般に考えられています。転移のないCRPCに放射線治療を追加することでがんの進行を遅らせるのに寄与でき得るとする学術論文53はあるものの科学的根拠は高くありません。また進行を遅らせることを期待して少数転移(いわゆるオリゴ転移)のCRPCに対して放射線治療を行うことを考慮してもよいとする意見も一部であるものの54、科学的根拠は高くない研究結果に基づいており、広い同意形成は得られていません。2021年現在、少数転移(いわゆるオリゴ転移)のCRPCにおける放射線治療の意義を問うランダム化比較試験(FORCE trial, DECREASE trial)が2つ進行しており、その結果が待たれます。

当院では、上記の状況と患者さんの病態を踏まえてCRPCに対する放射線治療の適応を個別に検討しています。